在口腔种植临床病例中,近半数存在骨缺损问题,而牙槽骨垂直骨增量修复一直是口腔种植和口腔颌面外科领域的重大挑战。与简单的占位性修复不同,在牙槽骨增量修复过程中,移植材料不仅应具备良好的骨传导性,还需维持长期稳定的成骨空间,以保证新生血管的长入和成骨细胞的增殖与分化。随着新生骨组织逐渐形成,移植材料应同步降解。然而,传统的骨移植材料(如自体骨和异体骨)存在供体来源有限、免疫排斥、快速吸收以及空间维持能力不足等缺陷,一直是临床治疗的难点。

北京航空航天大学生物与医学工程学院、国家医学攻关产教融合平台、生物力学与力学生物学教育部重点实验室、北京生物医学工程高精尖创新中心以及高端医疗装备与器械工信部重点实验室的樊瑜波教授团队,针对牙槽骨垂直骨增量这一难题,成功开发了一种高仿生度的类哈弗斯管-松质骨结构生物玻璃陶瓷支架。该团队通过生物力学设计与数字光处理(DLP)技术,对支架的微观结构进行了设计优化并精密制备,显著提升了血管化程度及成骨细胞的黏附效果。在动物模型的体内试验中,该支架展现出显著优于自体骨、异体骨和异种骨的垂直骨增量再生效果。该研究工作以“Enhanced efficacy of 3D architectural glass–ceramic scaffolds in vertical bone augmentation compared with conventional bone-block grafts of different origins”为题发表于国际权威期刊《Materials & Design》。该论文通讯作者为樊瑜波教授与王超副教授,第一作者为博士研究生王文洁和郑玲玲,北京航空航天大学为第一完成单位。

图1. 本研究中的3DP支架三维设计图、实物图和SEM图像

本研究创新设计的三维仿生支架(3DP),其特点如下:通过仿生设计,支架内部成功模拟了天然骨组织中的哈弗斯管(垂直通道)和骨小梁多孔网络,孔隙率高达75.8%,有效促进细胞迁移和血管化。通过多级调控孔径分布(宏观孔径455.8 μm,纳米孔径720.6 nm),实现了细胞附着与营养输送的协同优化。采用A-W玻璃陶瓷作为原料,通过烧结工艺使其析出氟磷灰石、β-磷酸三钙等活性晶体。该支架不仅具备优异的生物相容性,还拥有足够的力学强度,压缩强度为7.82 MPa,弹性模量为0.23 GPa,与天然骨的性能非常接近(见图1)。

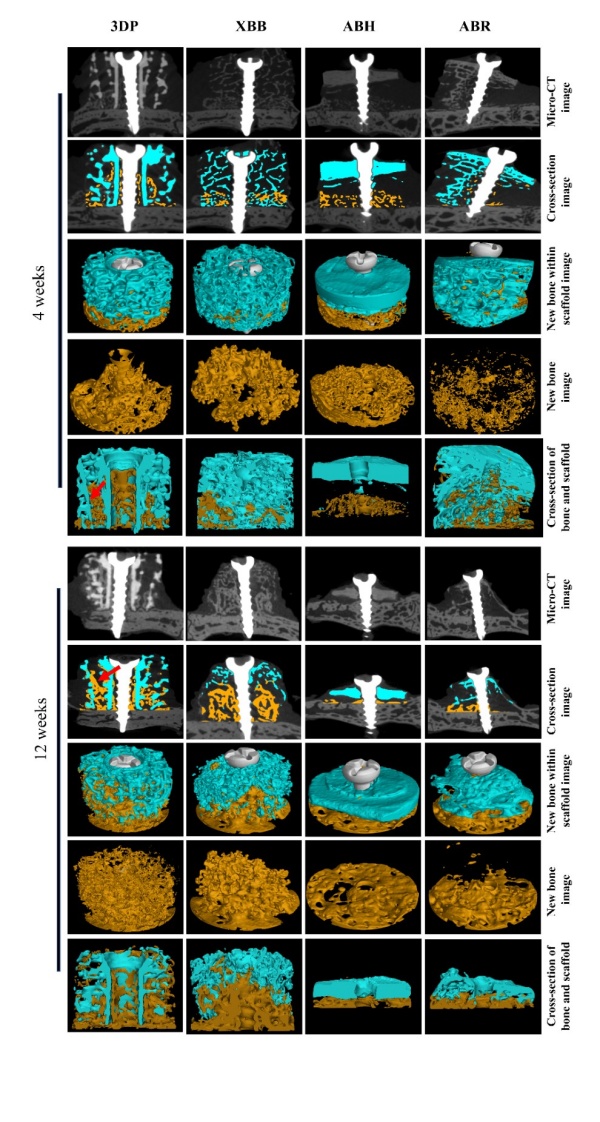

图2. 3DP支架与临床常用骨移植材料的体内成骨实验对比验证

该研究同时采用了四种不同来源的块状骨移植物作为对比,分别是:玻璃陶瓷支架(3DP)、牛异种骨(XBB)、人同种异体骨(ABH)以及兔自体骨(ABR)(见图2)。显微CT图像清晰呈现了四种骨移植材料在多孔结构参数上的显著差异。3DP展示了模拟骨小梁结构和类哈弗斯管的多孔网络;XBB呈现出均匀、细小的小梁结构;ABH则表现出致密的皮质骨外层,而其骨小梁结构具有较大的孔径和较低密度;ABR的骨小梁结构不均匀,在某些区域存在明显的间隙。统计分析显示,3DP的小梁厚度显著高于XBB和ABH;ABR的孔径显著大于XBB和3DP;XBB的单位体积小梁数目显著高于ABR和3DP;XBB的比表面积大于3DP和ABH(图3)。

图3. 四种不同的块状骨移植物 (3DP、XBB、ABH 和 ABR) Micro-CT图像分析

本研究在兔颅骨模型中,使用了四种不同的骨块移植物进行垂直骨增量实验,选取了16只体重在2.5-3.0公斤之间的雄性新西兰白兔进行单独饲养,并为其提供充足的水源和标准饮食(图4)。

图4. 兔颅骨垂直骨增量试验手术操作示意

Micro-CT成像显示,植入4周后,3DP组的新生骨高度达到3.45毫米,显著高于XBB组(1.73毫米),且新生骨沿哈弗斯管呈现定向生长趋势。3DP支架的多孔结构在体内生物力学环境下有效维持了成骨空间,12周后,其体积保留率高达74.7%,远高于ABH(29.8%)和ABR(47.3%)。此外,3DP组的成骨体积和高度均优于传统骨块(图5)。

图5. 不同来源骨移植材料成骨效果的Micro-CT图像

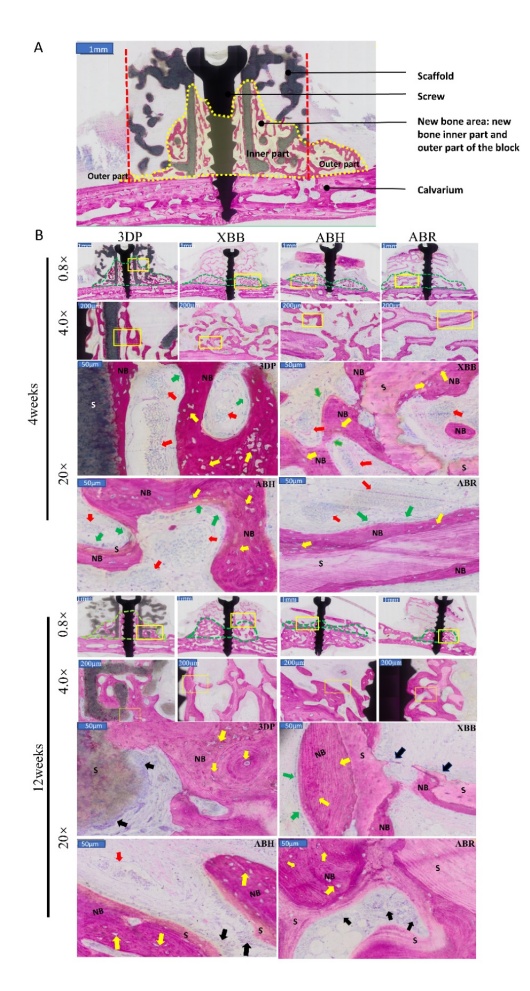

组织学分析表明,四组移植物(3DP、XBB、ABH 和 ABR)在体内均与宿主骨成功整合,所有样本中均观察到新骨形成,但各组之间存在显著差异。在3DP组中,新骨主要沿着中央直径和哈弗氏管方向生长,而在其他三组中未观察到这种定向生长。4周时,3DP组的新骨面积显著高于其他三组,显示出更快的生长速度。此外,3DP组的成骨面积也优于传统植骨材料(图6)。

图6. 不同移植材料成骨的组织切片图像

综上所述,本研究基于生物力学和仿生学原理,创新设计了一种3D打印生物陶瓷支架。该支架融合了哈弗斯管(垂直通道)和骨小梁多孔结构,采用A-W玻璃陶瓷材料制成。通过高温烧结,支架内部析出氟磷灰石、β-磷酸三钙等活性晶体,兼具优异的生物相容性和力学强度,为细胞附着和血管生长提供了理想微环境。在兔颅骨模型中,与异种牛骨块(XBB)、同种异体人骨块(ABH)以及自体骨块(ABR)相比,3DP支架展现出快速成骨能力和空间稳定性,其综合成骨性能优于传统植骨材料。通过结构设计优化了力学性能和生物活性,3DP支架的快速血管化和定向成骨特性尤其适用于复杂骨缺损的修复。此外,该支架有效避免了自体骨移植的并发症以及异体骨可能引发的免疫风险,并且能够根据患者缺损部位进行个性化定制,为重度口腔颌面骨缺损的修复提供了一种创新解决方案。该研究团队计划下一步继续探究支架的生物力学性能及其精准调控降解能力,以推动临床转化应用。

该研究得到国家自然科学基金(12472301、12332019)和中央高校基本科研业务费资助。

https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113989